�������˶��1844��1927����ԭ���������䣬�ֲ�ʯ����ʯ����˶����˶,���®�������������ȣ��㽭Т�ᣨ���أ��ˡ�1913�꣬���˶������Ϊ����ӡ�������糤��������ʫ���顢����ӡ��Ϊһ�����ڽ�ʯ�黭Ϊһ¯������Ϊ��ʯ�����һ�ˡ��������˻����ĸ߷塱��

|

�������˶�ڻ滭���鷨�����϶��������������ʫ�ġ���ʯ�ȷ�����кܸߵ����衣�����鷨����̥ʯ�ġ��Գ����̣��γ��˸���߹ŵĸ��˷������ս��εĽ�ʯ��ζ�����ܿ����������⣬������������汸֮���������ơ�ʯ�����һ�ˡ������Ļ滭��ͼ���أ�ɫ��Ũ������ī���죬���ǻ�������Խ�ʯ�鷨�뻭�����������پ������Ȼֺ���ӣ����ִ�д�⻭��֮�¸�֡�

|

|

|

�������˶��Ϊ��ǰ�����һ����ʦ�����й����ִ���ߴ����Ե�������ң������й���ͳ�黭��������һ���µľ��磬ͬʱҲ�γ���һ���µĴ�ͳ����Ӱ��ֱ��������Ȼ��ʢ��˥�����С���ľ�Ϲݳ��ݡ�����Ԫ��®ʫ���������®ʫ�������®��桷�����®���������®ӡ��������ȡ�

����1����ƽ������

����������ʮ���꣨1844�꣩8��1�գ������㽭ʡТ����۵���һ�������˼ҡ���ʱ�游���飬���ѧ���ڴ�˽�ӡ�10����ʱϲ��ӡ�£��丸����ָ�㣬�����ž����̷�ʮ�꣨1860�̫꣩ƽ�������ս��������ȫ�ұ����ڻ�ɽҰ���У������Ⱥ����ڼ��ˡ����������ʧɢ���������̹������Ӷ��գ��Ⱥ��ں��������յȵ��������꣬21��ʱ�ص�������ũ������֮�࣬�����ꡡ�ͬʱ�������鷨��ͬ�����꣨1865�꣩���˶����ţ����ν���ʡ�����أ�����ˮ�أ�֪�أ���һ�¼�ȥ���Կ̡�һ�°����ӡ��֮��

ͬ��ʮһ�꣨1872�꣩�����ڰ�������������ʩ�ƣ����ɣ���飬�㽭�鰲�أ����������أ�������ˡ����ã�Ϊ��ı����ҲΪ��Ѱʦ���ѣ��������ϵ����죬��ʱ��Զ���羮���겻�顣�������꣨1882�꣩�����ŰѼҾ�ӵ����ݶ��ӣ��������ƾ��Ϻ��������ڽ����㡢��֮�䣬������������ʯ���桢��ӡ���ֻ����۽�����Ϻ������ղ�ȡ��ʫ���顢����ӡ������������ͻ�����̡��鷨���滭���վ�����������������̳̩������Ϊ�����ɡ������Ŀ�ɽ�����������й���̳��ǰ�����һ��������ʮ������ΰ���������ʡ��ˮ�أ��������һ�¡���ʮ���ļ������̼�ҶΪ�������ʡ�����ࡢ�����˾��ں�����������¥��̽������ӡ������1913�꺼������ӡ����ʽ���������˶����Ϊ�����糤�����������ʮ�������������й������ܳ��������ң��ǵ�ʱ���ϵ��Ϻ���̳��ӡ̳���䣬�������¡�

�������16��ʮһ�£�1927��11��6�գ������˶ͻ���з磬ʮһ�³�����1927��11��29�գ����Ż�Ԣ������84��1933��11�£�Ǩ�����㽭�ຼ�����ܸ�����ɽ����������ɽ´��Ĺ����������÷ͤ�ϡ�Ĺ��ʯ���Ͽ������Ȫ�����������"����Ϊ��ʯ�ң��������������ͣ��������١��˵ذ���DZ��լ�������м���ɽɫ��ʮ��÷����"۵����������¹�ڣ������ӡ��������˶�����ҡ�1984�꣬�ڵ��������˶����ݣ�1987�꣬������۵���Ĺʾӡ����˶�Ļ滭���鷨������Ʒ���С����˶�����������˶��Ʒ������������𡷡��®��ī�������ʯӡ�ס����®ӡ�桷�ȣ�ʫ�С��®���������˶������һŮ�������⺭�������ⶫ���������黭��

����2��������

��������ʱ�������丸Ѭ�գ���ϲ���飬ӡ�̡����Ŀ��飬ʼѧ��³������ѧ��Ԫ��������ѧ��ʯ�̣�ѧʯ���ģ��ñ�֮�����ܵ�ʯ�磬��֮ǫ����Ӱ�죬�Ժ�����д��ʯ�ġ����ڻ��ͨ��ɳ�Ϻ������������������⡰����ȡ�ơ���������ȣ�ݡ���״̬���������Ӷ��������ֵ����ƣ�������䣬���Ա���֮ǫ�����Ķࡣ���˶�����飬�û�ͥ�ᡢ�������֮쥲࣬�Ƶ���֮�·����������ܱ�����缰���ñ�֮Ӱ�죬������䣬������ա�

�����������Ǵӡ����ɡ����֣���ר����ӡ��Ҳ�ܵ�ʯ�硢����֮����֮ǫ���˵�Ӱ�졣��Ϊһ����ʦ�����Ļ�����䣬�������ף���Խ��б��������ɣ���ͼ��������м�ǿ����������Լ�ǿ��ӡ�е������б��⣬�����ڱʡ����������̳������ֳ��۶��ġ����ӡ���������Ŷ���������ص㡣�̷������˶��ȡ���ͣ������غ��������Ե��ԡ�����۽ǡ��Ŀ̵�����Ǯ�ɡ�����֮�С������ֵ���������ӡ��������������Ʒ�������������ԲԾ��������������ӣ������ڲ������м�������

����3���滭����

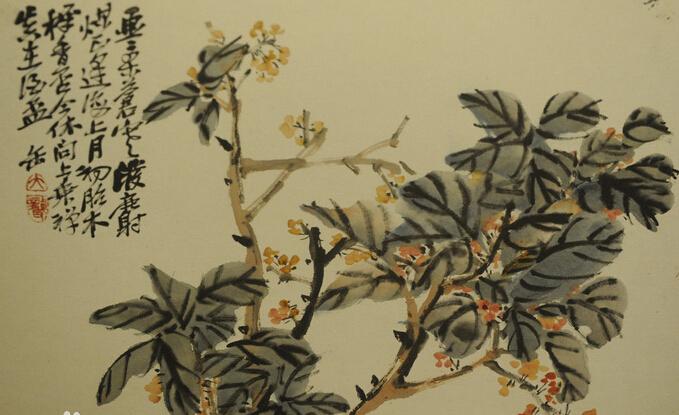

�������˶���ó�д�⻨�ܣ�����μ�Ͱ˴�ɽ��Ӱ������������鷨���̹�����������鷨���̵��бʡ��˵����·�����������滭���γ��˸��н�ʯζ�Ķ��ػ��磬���Լ�˵������ƽ������֮��������������֮��������������������д÷������������ѡ���������ľʯ��������������ֽ�����ݺ�������������ǿ��������ӱ����ͼҲ����ӡ���·����ף�ϲȡ��֮���ֺ͡�Ů���ĸ�֣������Խ�б�ƣ���ʵ����������ͻ������ɫ������֮ǫ��ϲ��Ũ���Աȵ���ɫ������������죬ɫ��ǿ�����ޡ����ص�ʱ�Ļ����β�������˶��ʯ���ĵ����뻭�İ��о�����Ԥ����ؽ���Ϊ��̳���������������˶�����á����顱���鷨�뻭�����������쳣�����Ȼ��״����εĽǶȿ����������ʸ��ƺ������ḻ����ʵ����ǡǡ���������ε�������˶�Ļ滭�Ų����ˡ��⡱�����ã��Ӷ��γ���Ӱ����ִ��й���̳��ֱ���ؽ�������ġ���д�⡱ ������ʽ��

�������˶�滭������Ի���Ϊ����ѧ��������40���Ժ���ʾ�ˡ�ǰ�ڵõ�����ָ�㣬���ֲ�����֮ǫ�Ļ�������������μ�����ǡ����ݰ˹���ҵĻ��գ������ܻ����ࡣ���ᰮ÷��������÷���뻭����д���Ͳ���ıʷ�Ϊ֮��ī÷����÷���У�����÷ˮ�ּ�ɫ�ʵ���ǡ���ô���������䣬��ī������������Ȥ�����С���������÷֪������ʫ�䣬��÷���㷢�����������顣��ϲ��������Ϊͻ�������ྻ�¸ߵ��Ը�����ʱϲ�Ի�Ũ��īɫ������ʷ����ɣ��Եøվ�������������Ե�ī��Ĩ��Ҷ��Ũī�����������䣬���б仯��������ɡ�÷��ʯ�ȣ���Ϊ��˫�塱�����ѡ����Լ��и��顣�ջ�Ҳ���������뻭����ġ�

���������ջ��������ʯ������Ը߶��ݵĹ�ƿ����ջ���״��ӳ��Ȥ���ջ�������ɫ�������ī�պͺ�ա�ī���Խ�ī��������Ҷ�Դ��������Ũ����䣬��η���������϶ĵ����������������������֬����ɫ�����н϶�ˮ�֣�����ï�ܵ�֦Ҷ��ģ��Ե���������ɻ���ˮ�ɡ��ɰ�Ҳ�Ǿ����뻭����ġ����߹�Ʒ��������ˡ���«���Ϲϡ����ӡ����ˡ�ʯ���Ҳһһ�뻭������������Ϣ����Ʒɫī���ã����Ծ��������Ի�������д����Ȥ��Ȼ��ʫ�ĺ����Ѳ������鷨�����Ӹ��Ϲ��ӵ�ӡ�£�ʹʫ�黭ӡ��Ϊһ¯�����ڽ��������кܴ��Ӱ�졣

�������˶�Ļ�����ī���ܺ��߹�Ϊ��Ҫ��ģ��������ɽˮ��������Ʒ����Ϊ"�ء�����"���ñʳ���������û�и�����Ʈ֮�⣬��Ϊ�أ���Ȼȴ����֮�ۣ��������磬����һ�ɣ���Ϊ�����ư��磬��Ȼ��ң���Ϊ��

�������˶����������÷��������������÷��Ҵ����˳��������ᡢ�����¡���ũ����ʿ���ȣ���������÷��������ɫ������÷�������ϡ���������Ȼ���¾��������˻��ҵľ��������˶��÷Ҳ���Լ��Ķ���֮������ϲ��������÷�����ҽ���÷�����������������ŵĻ����γ������Աȣ�����ǿ�ҵ��Ӿ�Ч������һ�ֻ������������ƶ��������ĸо������˶��÷����ȫ����Ҳ��ǧ֦��������ǰѻ���������ʡ�Ե�����������һ�ʣ�������д��ͷ����ϸ�£��ֱ��棬��÷��֮�����飬��ֱ�ǻ����ʯ�Ľ�����

����4���鷨����

�������˶�Ŀ��飬��ʼѧϰ�ƴ�����Ԫ618--��Ԫ907�꣩��³��������ѧϰ����ʯ�̣���ѧϰʯ���ģ����˶�����飬ѧϰ��ͥ�ᡢ������

���������˶���鷨�����У��������顢�в�Ϊ���������˶ѧϰ�����ʱ�䲢���̣�������ʱ�ڱ�����ϰ�������硰��Ǩ����������ɽʯ�̡������Ź����������ȣ�ͬʱ���ܵ���ʯ�硢����֮�����ɽ���˵�Ӱ�죬�ʷ��������ɽ��������ʮ����ʱ���һ�����黹�ǡ���Ǩ���ķ���巽�����ñ��он���С�ġ����˶�����������飬�����ѱ䳤��ȡ���ƣ��������������٣��Ÿ贵�ϡ����ñ��ۻ롢��������һЩ��������������ĺۼ�������˵��ʱ���˶���ѽ�������Ϊһ���ˣ��γ����Լ��Ķ�����Ŀ��

���������Ժ����ڶ��ʯԭ�����ر���ѡ��ʯ����Ϊ��Ҫ��ġ������ʮ��䣬�������У������Կ���ģ��ͽ������Ϊ���㣬������Ȩ�������̨��ʯ��̩ɽ��ʯ�����ֵ����Ʊ��⣬������ʯ���������پ����Գ����⣬�����ء�60��������Ⱦ���Բ�쾫�������Ტ�á�ϲ��ʯ�����ּ�����д���������������ʷ������飬���Ʊ��ڣ��Ծ��ۻ룬���гɷ���

����5��ʫ������

�������˶����ʫ�ģ�������ʮ�꣬δ����ϡ�����ʫƪ��أ���ȹ�������������һ���˵�õ�϶࣬����ͨ�ף�����Щ���䴿�ð����ַ���������Ȼ���ӽ���������������ݵ��ص㣬���������������������⻭ʫ������Զ����������������Ϣ������ǰ���黭���ȶ�������ء�����������ţ���һ���ֺ��з�����ζ����¶�˵�ʱ�ڰ����ijЩ��ƽ��������ɢ����Ʒд�ò��࣬������ϡ���֤���⻭СƷ֮�࣬д�Ķ������ʴ���ƽ���ˡ��⻭СƷ���ȶྫ��֮������������ʵ�У���̢���������������ʤ�ࣻ��ʱ��ϡ������һ����ԣ��渶�̸����ζ�dz����������ʮ�꣨1904���ģ��̼�ҶƷ��������֮����ʯDZ�������ֵȾ��ں�����������¥��̽����ӡ������������һ���о���ʯ�̵�ѧ�����壬����Ϊ"����ӡ��"���������˶�������¡�1913��������ӡ����ʽ���������ؽ�ʯѧ�߷ײμӣ�������Ϊ�糤����ʱ��Ϊӡ�����ƣ�"ӡڪ��Դ������������������������������ɡ���θҳ���ʶ�ֽ������궣�һ����������䡣"��������һ��ij嵭ǫ��ľ�����֡�